コラム

2025/08/27

【マネーロンダリングは意外と身近!?】犯罪収益移転防止法とは?

公開日:2025年08月27日 更新日:2026年01月07日

マネーロンダリング(以下「マネロン」)という言葉を耳にしたことがある方も多いかと思います。しかし、日常生活ではあまり馴染みがなく、自分とは関係のないものだと感じる方もいるかもしれません。例えば、銀行で口座を開設する際に本人確認書類の提示を求められた経験はございませんか? 実はこれは、マネロン対策の一環として「犯罪収益移転防止法」に基づいて行われているものです。そこで今回は、犯罪収益移転防止法について解説していきます。

そもそも犯罪収益移転防止法とは?

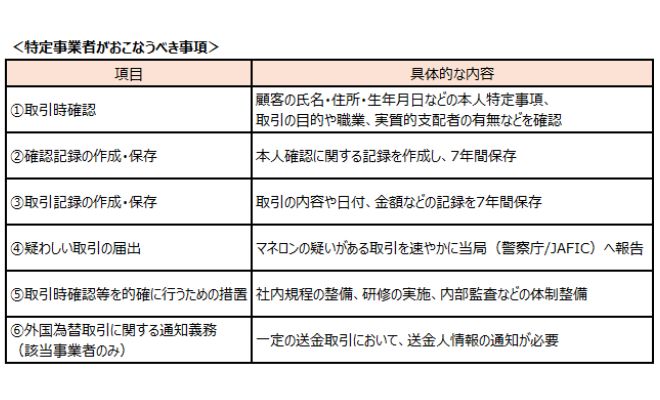

犯罪収益移転防止法は、犯罪によって得られた収益の移転を防止し、マネロンおよびテロ資金供与のリスクを低減するための法律です。この法律により、金融機関やクレジットカード会社、宅地建物取引業者等指定事業者がおこなう特定の取引において以下に掲げるような義務を負い、適切な取引の管理が求められています。リース会社も指定事業者の一つとして、この法律を遵守する義務があります。

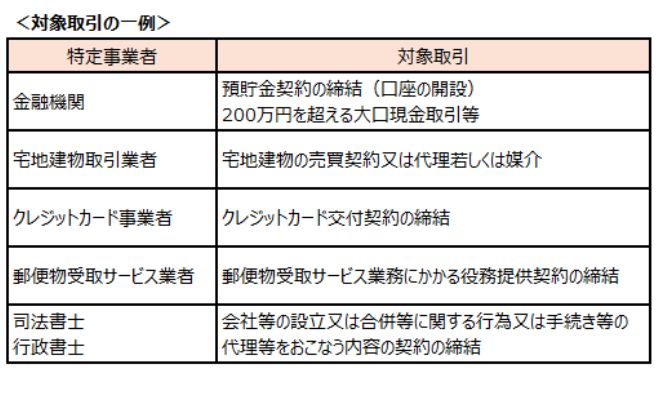

対象となる取引は?

特定事業者における以下のような取引が対象となります。口座の開設や建物の売買等様々な取引が犯罪収益移転防止法の対象となっています。

リース取引ではどのような対応が必要?

リース取引においては1回のリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約が対象となり、この契約の締結にあたって以下の対応をおこなう必要があります。

① 取引時確認

運転免許証や登記簿謄本等によりリース契約者の本人確認をおこないます。リース契約者が法人の場合は実質的支配者を確認する必要があります。

② 確認記録の保存

取引時確認を行った後、その情報や取引記録を保存する必要があります。

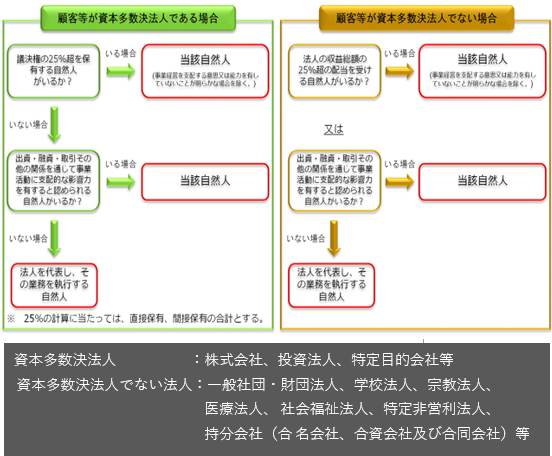

※(ご参考)実質的支配者とは

法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者のことです。どのような者が該当するかについては、法人の性質に従って定められています。

なお、平成27年の犯罪収益移転防止法施行規則改正(平成28年10月1日施行)により、議決権その他の手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認することになりました。例えば、ある法人の代表者が単独で議決権の50%超を保有している場合は、この代表者のみが実質的支配者となります。

※警察庁作成の「犯罪収益移転防止法の概要」から引用

まとめ

マネロンと言われると自分と関係の無いものと感じますが、犯罪収益移転防止法の観点から考えるとマネロンが意外と身近なものだと感じたと思います。

また、リース取引においては1回のリース料が10万円を超えるファイナンスリース契約が犯罪収益移転防止法に基づく対応が必要となりますので、対象となる案件が発生した際はご契約者さまへの事前のご説明等ご協力をよろしくお願いします。

提供:ⒸイツトナLIVES/シャープファイナンス

注目の

コラム記事

-

みがく / メキメキ

2026/01/09

設備投資の“安心”をどう作る?金利変動時代の選択

最近、ニュースで「金利が上がっている」という言葉をよく耳にしませんか? 企業にとって金利の上昇は、資...

-

楽しむ / ワクワク

2025/12/26

【麹町散歩】広くて、深くて、面白い。シャープファイナンス本社の建つ「麹町」をご案内

皆さまこんにちは。シャープファイナンスです! 2025年12月現在、弊社は22か所の拠点を構えて営業...

-

みがく / メキメキ

2025/12/19

SPEEDⅡ.Web活用術|利用者ができるメンテナンス機能とは!

シャープファイナンスが提供しているSPEEDⅡ.Webのメンテナンス機能をご存知でしょうか。SPEE...

[ 記事カテゴリ ]